正在阅读:奉新曾有八座“文昌阁”,现仍存两座,你可知道它们的前世今生?

分享文章

微信扫一扫

参与评论

0

信息未审核或下架中,当前页面为预览效果,仅管理员可见

奉新曾有八座“文昌阁”,现仍存两座,你可知道它们的前世今生?

转载

![]() 方璜于 2024/03/02 08:48:10 发布

IP属地:未知

来源:微信公众号

作者:奉新远航信息

903 阅读

0 评论

0 点赞

方璜于 2024/03/02 08:48:10 发布

IP属地:未知

来源:微信公众号

作者:奉新远航信息

903 阅读

0 评论

0 点赞

奉新文昌阁之前世今生 樊明芳 古人认为,一个地方文运昌隆是文昌帝君护佑的结果。祀奉文昌帝君规制最高的建筑是文昌宫,其次是文昌行祠、文昌阁等。奉新是一个人文大县,古代建有多座祀奉文昌帝君的建筑。据同治版《奉新县志》卷四·祠庙第61页载: “文昌行祠一在北门崇元观右侧,因观基地济美堂,文会众建;一在进城乡罗坊,后晋罗企生建,嘉庆丙子重修;一在进城乡竹埠,上有阁;一在从善乡河南,合乡绅士建,捐置田租一百十二石;一在从善乡河北龙头山,道光癸卯,本乡绅衿捐建,黄邦墉助田一十三亩七分及众绅各捐赀以奉祭祀;一在从善乡河南水头,道光癸卯,本村余补堂捐建,置买田租二百石。”

(网络文昌帝君像) 由上可知,奉新各地兴建的文昌行祠县市乡(今冯川镇)北门有1座,进城乡(今罗市镇)有2座,从善乡(今干洲镇)有3座。除以上记录之外,据本人所知,县市乡(今冯川镇)东门(滨阳门)外老东门处还有1座文昌阁。据康熙版《奉新县志》载: “文昌阁在县治东门外旧东城门故处,康熙元年,县令黄虞再因东郊旷莽,内外直卸,捐俸建阁以锁之,阁外有千岩竞秀、万壑争流之致。” 这座文昌阁是康熙元年(1662)由知县黄虞再在老东门废基上兴建的,目的是“以迎巽气,且用而关锁水脉”(见黄虞再《老东门记》)。康熙二十三年(1684),文昌阁移建于学宫之左,改名叫魁星楼,老东门的文昌阁遂废弃了。魁星楼是供奉魁星(主宰文运兴衰的神)的地方,移置学宫之内,便于士子日日供奉,显然更为合理。 以上7座奉祀文昌帝君的建筑,经历时代沧桑巨变之后,均已荡然无存,但浩劫之余亦有例外,迄今澡溪乡九仙村老街西侧仍有一座保存完好的文昌宫,系全街最好的建筑,虽然《奉新县志》并无记录,但显然系清代所建,现已在改作了泡温泉的场所。

(澡溪九仙文昌宫) 南乡(今赤田镇)高冈村东部迄今仍有一座万寿宫,前厅主殿祀许真君(许逊),后堂供奉观世音菩萨,二楼高阁供奉文昌帝君,是一座集儒、释、道三教合一的清代建筑,现有僧人常住。据同治版《奉新县志》卷4·寺观第83页载: “万寿宫一在南乡高冈,上起高阁,祀文昌帝君,同治六年,封职许振荃兄弟捐建,右有灵泉井。”

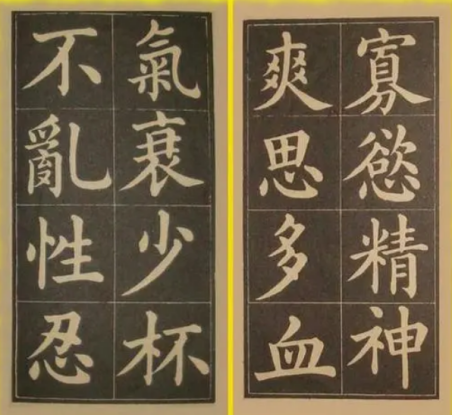

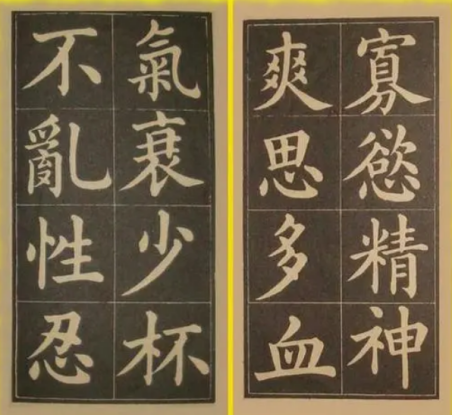

(赤田高冈万寿宫) 高冈是古代奉新通往南昌的驿道必经之地,许逊是高冈许氏始祖许述之长兄,万寿宫乃许氏家庙,该地香火之盛不言而喻。以上即是奉新县曾经存在和仍然存在的供奉文昌帝君的祠庙建筑。 祠庙供奉的是客观存在的人,即把人当作神来供奉。文昌帝君到底是何许人?人们为何要供奉他?他死后为何能够享受人间香火?这是无论古人还是今人都必须搞清楚的问题,断不可见到神像便胡里胡涂磕头。 据道教相关典籍记载,文昌帝君本名张育,又名亚子,系蜀郡七曲山(今属绵阳市梓潼县)人。东晋宁康元年(373),前秦占领了益州。宁康二年(374)五月,张育自称蜀王,与杨光起兵二万余人,联合巴獠酋长张重、尹万的一万余人,攻打被前秦占领的成都。前秦天王苻坚派镇军将军邓羌率军五万与之交战。同年九月,张育为捍卫乡邦,在绵竹被邓羌所杀,英勇殉国。 蜀人为纪念张育的英勇事迹,在梓潼县七曲山建祠祀之,并尊之为“雷泽龙神”。唐玄宗入蜀时,途经七曲山,有感于张育的英烈,追封其为“左丞相”。唐僖宗避乱入蜀时,途经七曲山,又亲祀梓潼神,封之为“济顺王”。宋元两朝皇帝又多次追封,宋真宗封其为“英显武烈王”,宋光宗封其为“忠文仁武孝德圣烈王”,宋理宗封其为“神文圣武孝德忠仁王”。元延祐三年(1316),元仁宗封其为“辅元开化文昌司禄宏仁帝君”,司文事,主科举考试。 文昌帝君是仁爱孝悌的楷模。《梓潼帝君化书》称,张亚子“生及冠,母病疽重,乃为吮之,并于中夜自割股肉烹而供,母病遂愈。后值瘟疫流行,梦神授以《大洞仙经》并法箓,谓可治邪祛瘟,行之果验”,可见张育乃是一位大孝子,且为民治疗瘟疫有功。《文昌帝君阴骘文》称:“吾一十七世为士大夫身,未尝虐民酷吏,救人之难,济人之急,悯人之孤,容人之过,广行阴骘,上格苍穹。”正是因为如此,天帝命文昌帝君掌天曹桂籍文昌之事,凡世间之乡举里选、大比制科、服色禄秩、封赠奏予,乃至二府进退等等,都归文昌帝君管理。 文昌帝君两旁的配祀为两位童子,一位名叫“天聋”,一位名叫“地哑”,他们并非真的是聋哑人,因文昌帝君主管科举考试事宜,故二童子以聋哑示人,表不泄露考试秘密之意也。文昌帝君在清代时被朝廷纳入正祀之列,在古代,大凡读书士子无不拜之也。 因文昌帝君被历代士人崇奉已久,且范围遍及全国各地,故被道教纳入道教神祇之一,尊之为“文昌帝君”。与文昌帝君相关的道教经典很多:《正统道藏》收录了《太上无极总真文昌大洞仙经》《元始天尊说梓潼帝君应验经》《元始天尊说梓潼帝君本愿经》《清河内传》《梓潼帝君化书》;《道藏辑要》收录了《文帝本传》《文帝化书》《文帝孝经》《文帝救劫经》《文帝延嗣经》《文帝阴无文注》《文昌应化元皇大道真君说注生延嗣妙应真经》;《藏外道书》收录有《文昌帝君本传》《文帝孝经》《文昌心忏》《文昌大洞仙经注释》《文昌大洞仙经》《文昌大洞经》《大洞经示读》《文昌大洞治瘟宝箓》《大洞玉经疏要十二义》《文昌帝君阴骘文注》《焦无十则注解》《文昌正朝全集》等。 文昌帝君流传最广的是《文昌帝君百字铭》和《文昌帝君阴骘文》,都是教育人们如何为人处世的至理名言,通俗易懂,言简意赅。如《文昌帝君百字铭》,迄今仍有很多人将它书写成座右铭或练习书法的字帖,原文如下: “寡欲精神爽,思多血气衰。少杯不乱性,忍气免伤财。贵自辛勤得,富从俭约来。温柔终有益,强暴必招灾。正直真君子,刁唆是祸胎。暗中休放箭,巧处藏些呆。养性须修善,欺心枉吃斋。伦常勿乖舛,族党要和谐。安分身无辱,防非口莫开。畏天存一念,灾退福星来。”

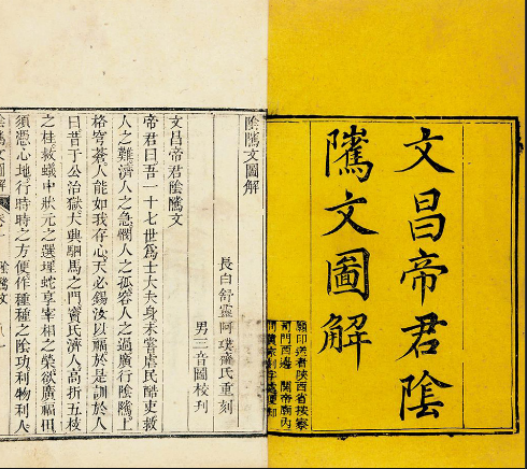

(《文昌帝君百字铭》字帖) 至于《文昌帝君阴骘文》,劝人行善积德,符合时代潮流;讲究因果报应,乃是佛家主张。原文稍长,录之仅供参考: 帝君曰:“吾一十七世为士大夫身,未尝虐民酷吏;救人之难,济人之急,悯人之孤,容人之过;广行阴骘,上格苍穹;人能如我存心,天必锡汝以福。” 于是训于人曰:“昔于公治狱,大兴驷马之门;窦氏济人,高折五枝之桂。救蚁中状元之选,埋蛇享宰相之荣。欲广福田,须凭心地。行时时之方便,作种种之阴功。利物利人,修善修福。正直代天行化,慈祥为国救民。存平等心,扩宽大量。忠主孝亲,敬兄信友。和睦夫妇,教训子孙。毋慢师长,毋侮圣言。或奉真朝斗,或拜佛念经。报答四恩,广行三教。谈道义而化奸顽,讲经史而晓愚昧。济急如济涸辙之鱼,救危如救密罗之雀。矜孤恤寡,敬老怜贫。举善荐贤,饶人责己。措衣食,周道路之饥寒;施棺椁,免尸骸之暴露。造漏泽之仁园,兴启蒙之义塾。家富提携亲戚,岁饥赈济邻朋。斗秤须要公平,不可轻出重入;奴仆待之宽恕,岂宜备责苛求。印造经文,创修寺院。舍药材以拯疾苦,施茶水以解渴烦。点夜灯以照人行,造河船以济人渡。或买物而放生,或持斋而戒杀。举步常看虫蚁,禁火莫烧山林。勿登山而网禽鸟,勿临水而毒鱼虾。勿宰耕牛,勿弃字纸。勿谋人之财产,勿妒人之技能。勿淫人之妻女,勿唆人之争讼。勿坏人之名利,勿破人之婚姻。勿因私仇,使人之兄弟不和;勿因小利,使人父子不睦。勿倚权势而辱善良,勿恃富豪而欺穷困。依本分而致谦恭,守规矩而遵法度。谐和宗族,解释冤怨。善人则亲近之,助德行于身心;恶人则远避之,杜灾殃于眉睫。常须隐恶扬善,不可口是心非;恒记有益之语,罔谈非礼之言。剪碍道之荆榛,除当途之瓦石。修数百年岐岖之路,造千万人来往之桥。垂训以格人非,捐资以成人美。作事须循天理,出言要顺人心。见先哲于羹墙,慎独知于衾影。诸恶莫作,众善奉行。永无恶曜加临,常有吉神拥护。近报则在自己,远报则在儿孙。百福骈臻,千祥云集,岂不从阴骘中得来者哉?”

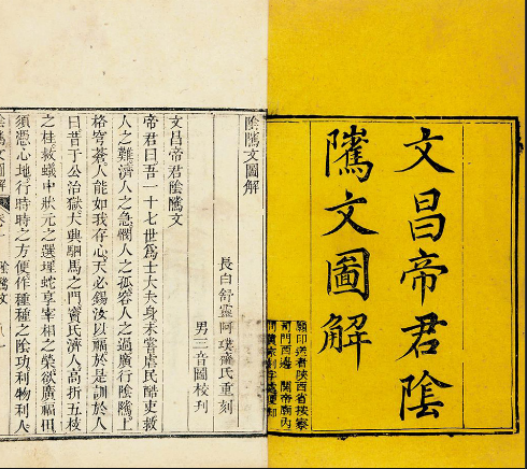

(《文昌帝君阴骘文图解》书影)

欲获取樊先生著作

请联系:13870547288

欲获取樊先生著作

赞

已有0人点赞

找对象

自定义html广告位

-

下一条:今日奉新

微信公众号

微信公众号