微信扫一扫

永不过时的榜样!冯川沙溪有这样一对父子…

廖永年父子捐粟赈饥

樊明芳

奉新县县市乡(今冯川镇)上坊富阳围上堨沙溪廖氏自其一世祖廖择(字从善)以进士出任奉新知县,捐俸兴修通化桥,留其三子廖诚定居于通化桥旁之后,后裔受其先祖影响,好善乐施,履仁崇义,在奉新留下了许多善行义举。

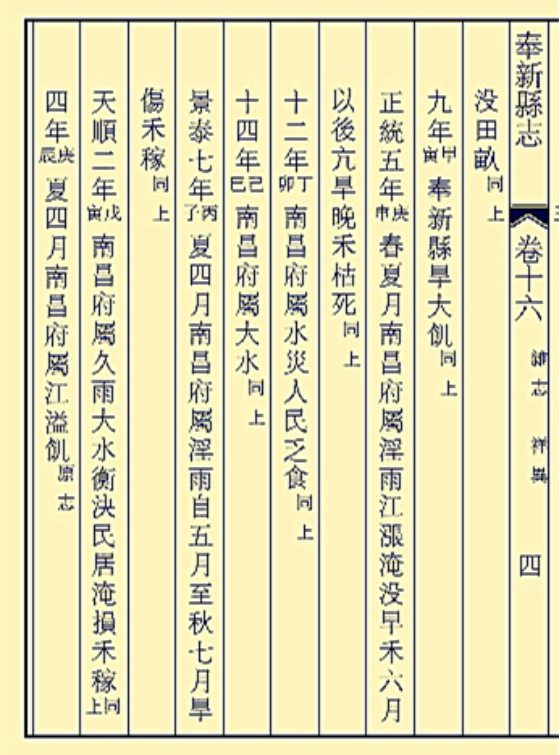

廖择十世裔孙廖永年,号乐山,系廖汝楫(号野航)长子,奉新县县市乡(今冯川镇)上坊(沙溪村)人。他铭记先祖事迹,秉承家学渊源,自幼知书识礼,一心向善,娶易里王氏,生子彤、子焕、子辉、子美、子炎、子飚6子2女。夫妇俩夙兴夜寐,辛勤劳作,广置产业,家财渐丰。据同治版《奉新县志》卷16·杂志·祥异第4页载:

“正统五年庚申春夏月,南昌府属淫雨,江涨淹没早禾。六月以后亢旱,晚禾枯死。”

明正统五年(1440)春夏之交,南昌府属8州县连月大雨,奉新南潦河洪水暴涨,刚种下的早禾全部被洪水冲得干干净净。为了自救,全县百姓只得赶紧种下了晚稻。但没想到农历六月以后,大水之后复大旱,几个月滴雨未下,稻田开裂,种下的晚稻全部因缺水而枯死。真可谓“福无双至,祸不单行”,春荒早已不堪,秋旱煎熬更甚。全省饥荒初现,奉新灾情尤为严重。

(AI生成饥民外出逃荒图)

眼看着无数乡亲因乏食而背井离乡,逃荒要饭,廖永年心急如焚。怎么办?自己家中虽然稍有积蓄,但8个子女的抚养和一家的开支也挺大。在与妻子商量之后,他们毅然决定省吃俭用,尽自己最大的努力,也要帮助乡亲们度过饥荒的难关。于是他们捐出了历年存贮的1600石稻谷用来赈灾,救活了奉新县无数的饥民。奉新知县袁彰将其事迹上闻,明英宗朱祁镇知道了他的事迹后,特下诏旌表,授予他七品散官文林郎之职,还赐封他夫人王氏为孺人。文林郎虽然是个虚衔,但在当时来说也是个皇帝赐与的荣誉称号。

(豆包AI生成“文林郎”匾额)

父母是子女的第一位启蒙老师,他们的言传身教对子女的影响无疑是最大的,廖永年的第二个儿子廖子焕就是一个典型的案例。廖子焕,号乐庵,邑庠生。他娶江氏,生文耕、兴耕、承耕、溥耕、象耕5个儿子和3个女儿,跟他父亲一样,也育有8个子女,可谓人丁兴旺,人才辈出。

景泰六年(1455),江西全省又出现了因水灾之后连旱灾而造成的大饥荒,奉新也不例外。想到父亲在15年前曾有过捐粟1600石赈灾的义举,如今又遇上了相似的情形,做儿子的应该继承父亲的遗志,尽力帮助乡亲们度过难关。夫妻俩一拍即合,当即决定也捐出稻谷1600石,用以赈济奉新饥民,无数因饥饿而挣扎在死亡边缘的百姓得救了,人们无不感恩其再生之德。

(豆包AI生成“义宰”图)

当时的奉新县令刘让知道他们父子履仁崇义的事迹后,十分感动,把他的事迹写成材料向上司报告,江西巡抚韩雍又将事迹上奏朝廷,明代宗朱祁钰敕封他为“义宰”,并且在表彰他父亲的牌坊上加上了“父子踵美”4个大字。他虽然不是真正意义上的奉新县宰,但他出粟赈饥,用义举挽救了无数奉新百姓的生命,真不啻于奉新百姓的再生父母。

(AI生成“父子踵美”牌坊图)

父子两代人都秉承急公好义之心,都做了同样一项善行义举,父率子行,上行下效,朝廷旌表,官府倡议,既能补官府之不足,又能救百姓于水火,窃以为像廖永年、廖子焕父子这样履仁崇义的百姓,这种急公好义的精神,任何时代都不可或缺,无愧当时楷模,堪称后世榜样!。

欲获取樊先生著作 请联系:13870547288

-

奉新县农民街王家新村

冯川镇100㎡| 3室2厅 0元 面议 -

华林广场四小周边

冯川镇92㎡| 3室1厅 900元 面议 -

状元学府

冯川镇128㎡| 3室2厅 0元 面议 -

锦绣江南

冯川镇0㎡| 2室2厅 0元 面议 -

金源华府

冯川镇82㎡| 2室1厅 1000元 面议 -

状元府邸

冯川镇89㎡| 2室2厅 0元 面议 -

锦绣江南

冯川镇88㎡| 2室2厅 1300元 面议 -

塞纳广场

冯川镇70㎡| 2室1厅 700元 面议 -

伟星一期

冯川镇95㎡| 2室2厅 600元 面议 -

新安花园隔壁

冯川镇40㎡| 1室0厅 300元 面议 -

伟星一期

冯川镇110㎡| 3室2厅 1300元 面议 -

巷口新村

冯川镇70㎡| 2室1厅 0元 面议

-

冯川西路

冯川镇123㎡| 3室2厅 46万 面议 -

锦绣江南

冯川镇90㎡| 2室2厅 50万 面议 -

冯田新居

不限区域120㎡| 3室2厅 15万 面议 -

华林公园

冯川镇125㎡| 3室2厅 60万 面议 -

状元学府安置房

冯川镇82㎡| 1室1厅 33万 面议 -

状元府邸小区

冯川镇109㎡| 3室2厅 0万 面议 -

金源华府

冯川镇126㎡| 3室2厅 50万 面议 -

擎天小区

冯川镇138㎡| 3室2厅 59万 面议 -

星光现代城

冯川镇80㎡| 2室2厅 48万 面议 -

龙山紫云苑

冯川镇128㎡| 3室2厅 60万 面议 -

盛世名城

冯川镇114㎡| 3室2厅 65万 面议 -

伟星三期

冯川镇120㎡| 3室2厅 65万 面议

自定义html广告位

-

上一条:今日奉新

微信公众号

微信公众号