微信扫一扫

奉新曾出了一位大词人,《宋词三百首》曾选录其词3首...

中国文学发展到宋代,形成一座新的高峰——宋词。南宋时期,爱国主义词作突出地反映了当时复杂的民族矛盾,放射出耀眼的光芒。在风格上分为豪放派和婉约派,其中的豪放派以北宋的苏轼和南宋的辛弃疾为代表,他们的创作表现出现实主义的风格。

爱国词人辛弃疾是南宋词坛的泰斗,以他为中心,前后涌现了一大批璀璨夺目的明星,他们都被称为“辛派词人”,奉新的袁去华就是其中闪亮的一颗,中国文学史都把袁去华列为“辛派词人”,并给予了很高的评价,足见他在中国文学史上具有较高的地位。

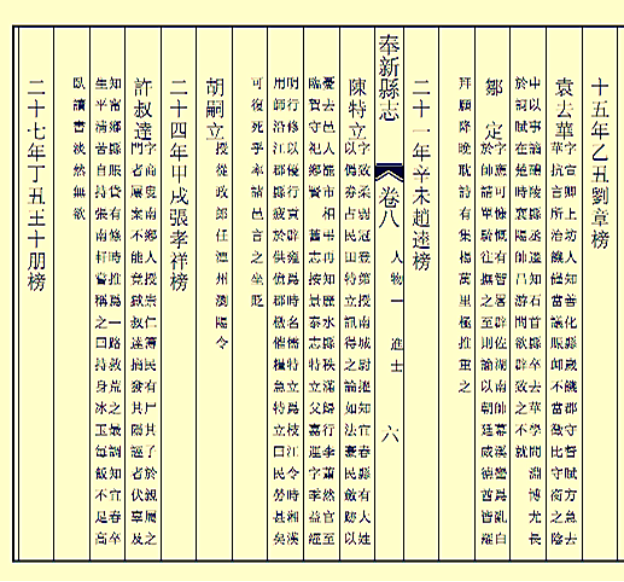

同治版《奉新县志》卷8·人物1“(绍兴)十五年乙丑刘章榜”进士第6页载:

“袁去华,字宣卿,上坊人。知善化县,岁饥,郡守督赋方急,去华抗言:‘所治饥馑,当议赈恤,不当征比。’守衔之,阴中以事,谪醴陵县丞。迁知石首县,卒。去华学问渊博,尤长于词赋。在楚时,襄阳帅吕游问欲辟致之,不就。”

由上可知:袁去华,字宣卿,奉新县县市乡(今冯川镇)上坊人。南宋绍兴十五年(1145)登刘章榜进士第,授善化县(今长沙、湘潭一带)知县。适逢善化县出现了数十年不遇的饥荒,饿殍枕藉,民不聊生。长沙郡守为了所谓政绩,却火急火燎地催促他赶紧上交应缴纳的赋税钱粮。袁去华解释说:“我治理的这个县正遭受着饥荒,百姓生命垂危,朝不保夕,官府应当商议怎么救济赈恤,不应当在此时催征赋税啊!”郡守受到了下属的顶撞,便怀恨在心,暗中借故把他贬谪到醴陵县做县丞。

当时的连帅张紫薇很赏识袁去华的人品和才华,正准备推荐提拔他,他却辞官回家了。后来又起用为京西宪幕,襄阳安抚使吕游问也十分赏识他的才华,也要推荐提拔他,袁去华又十分谦虚的推辞了,吕游问由此更加赞赏他的人品。后来被提拔为荆州石首知县,不料却病故在任上。

袁去华是南宋词坛中的词作名家,康熙版《奉新县志》称其“标韵洒落,飘飘如神仙中人。文笔精健,尤长于乐府”。著有《适斋类稿》8卷,可惜已失传;《宣卿词》1卷99首,收入马端临《文献通考》,入选清人王鹏运四印斋汇刻《宋元三十一家词》。稍后朱孝臧的《宋词三百首》也选录其词3首。当代词学家唐圭璋主编《全宋词》时把《宣卿词》全部收录。同治版《奉新县志》录有袁去华的《和丰桥记》一文。

《宣卿词》按词牌归类编辑,其代表作为《水调歌头·定王台》两首,得到过当时曾荣获廷试第一的“辛派词人”张孝祥的大加赞赏。近人薛砺若在《宋词通论》中对袁词有较高的评价:“极豪爽幽畅,为稼轩并时的一位高手。”“后来改之、后村虽先后均以辛派词人见称,然多失之嚣杂,有心规模稼轩,不如袁宣卿之作远甚,盖袁词均从肺腑中流露,至性至语,更觉真切动人也。”

南宋时代正值金人入侵、宋室南渡、山河破碎、人民流离失所、民族矛盾非常激烈的时期。因此,强烈的爱国主义思想,坚定的收复失地、恢复中原的信心,对那个时代的词人有着深远的影响,袁去华自然也不例外。在他的词作中,爱国主义的豪放情感随处可见。正因为如此,许多中国文学史都认为袁去华的词风与比他稍晚的南宋词坛泰斗、豪放派代表辛弃疾的词风有着相似之处,因而把他列为“辛派词人”。

袁去华属于“辛派词人”,这是所有文学史都认同的,但有些文学史却把他当作是与辛弃疾同时并受其影响的人。窃以为不妥,虽然袁去华生卒年不详,但辛弃疾5岁那年(1145),袁去华已高中进士,声名十分显赫。辛弃疾的创作活动开始于绍兴三十一年(1161),这时距袁去华中进士已经过了16年。因此,说袁词受辛词影响之说是站不住脚的,应该将袁去华与张元干、岳飞、张孝祥一道,一并列为“辛词先驱”才是。

袁去华的代表作当推乾道三年(1167)他在善化知县任上,登临长沙定王台后所作的《水调歌头·定王台》:

雄跨洞庭野,楚望古湘州。何王台殿,危基百尺自西刘。尚想霓旌千骑,依约入云歌吹,屈指几经秋。叹息繁华地,兴废两悠悠。

登临处,乔木老,大江流。书生报国无地,空白九分头。一夜寒生关塞,万里云埋陵阙,耿耿恨难休。徙倚霜风里,落日伴人愁。

这是一首怀古伤时之作。上阙怀古以“雄跨”二字领起,展示了定王台所处的位置和广阔的背景是洞庭野和古湘州。纵览时空,气势不凡。在这样的历史和地理背景下,巍然高耸、台基百尺的定王台使人自然联想到定王当日的威仪,旌旗如云,华盖千乘,丝竹歌吹,响遏行云。千年之后,音犹在耳,但那时的繁华早已云消雾散。斗转星移,历史几经变迁,朝代累经更迭,哪里还有昔日的踪迹呢,使人不禁感叹兴废之匆匆。

下阙转入伤时。“登临处”三句写登临之意,眼前看到的是万古不变的乔木落叶和大江奔流,使人在哀叹历史的情绪上又生岁月如流、生命短暂之叹。“书生报国无地”五句,抒写自己报国无门、请缨无路的悲愤。作者心怀报国之心,但朝廷昏聩,腐败无能,使大好河山一夜之间惨遭沦丧,连象征朝廷命脉的祖陵也被敌人的铁骑所践踏,他满腔的愤恨难以遏止。这恨有山河破碎之恨,也有报国无门之恨。最后两句以景结情,萧瑟的秋风和昏暗的落日更增添了无限忧愁。

这首《水调歌头·定王台》,将登临凭吊而激起的忧国之思、怀古之意升华为强烈的民族感情,结构严密,寄意深沉,苍凉雄阔,慷慨悲壮,颇具“辛派词人”豪放之风格,读之令人有荡气回肠之感。

欲获取樊先生著作 请联系:13870547288

-

奉新县农民街王家新村

冯川镇100㎡| 3室2厅 0元 面议 -

锦绣江南

冯川镇88㎡| 2室2厅 1300元 面议 -

塞纳广场

冯川镇70㎡| 2室1厅 700元 面议 -

伟星一期

冯川镇95㎡| 2室2厅 600元 面议 -

新安花园隔壁

冯川镇40㎡| 1室0厅 300元 面议 -

伟星一期

冯川镇110㎡| 3室2厅 1300元 面议 -

巷口新村

冯川镇70㎡| 2室1厅 0元 面议 -

状元府邸2期

冯川镇35㎡| 1室1厅 650元 面议 -

状元府邸2期

冯川镇35㎡| 1室1厅 650元 面议 -

雅阁春天

冯川镇91㎡| 2室2厅 800元 面议 -

维多利亚华庭

冯川镇89㎡| 2室1厅 900元 面议 -

卫计委宿舍

赤岸镇150㎡| 4室2厅 800元 面议

-

华林公园

冯川镇125㎡| 3室2厅 60万 面议 -

状元学府安置房

冯川镇82㎡| 1室1厅 33万 面议 -

状元府邸小区

冯川镇109㎡| 3室2厅 0万 面议 -

金源华府

冯川镇126㎡| 3室2厅 50万 面议 -

擎天小区

冯川镇138㎡| 3室2厅 59万 面议 -

星光现代城

冯川镇80㎡| 2室2厅 48万 面议 -

龙山紫云苑

冯川镇128㎡| 3室2厅 60万 面议 -

盛世名城

冯川镇114㎡| 3室2厅 65万 面议 -

伟星三期

冯川镇120㎡| 3室2厅 65万 面议 -

状元府邸二期。

冯川镇105㎡| 3室2厅 58万 面议 -

华林广场中心房

冯川镇110㎡| 3室2厅 48万 面议 -

滨河一号

冯川镇131㎡| 4室2厅 55万 面议

自定义html广告位

-

上一条:今日奉新

-

下一条:黄为民调研工业企业生产情况

微信公众号

微信公众号