微信扫一扫

奉新白马三郎庙竟然有两座,一直受到两大家族的香火奉祀!

白马三郎庙来历考述

樊明芳

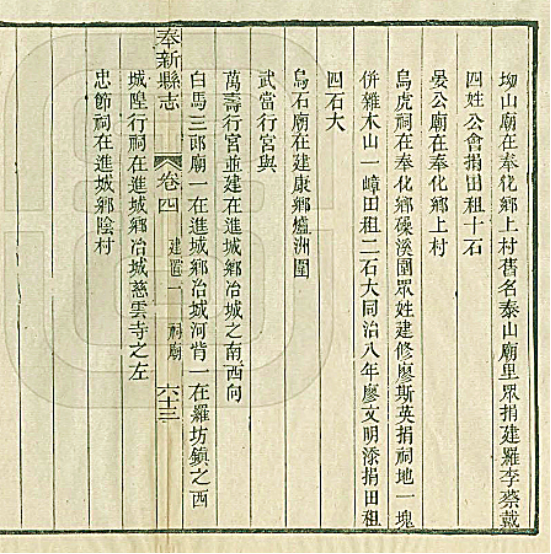

奉新县有两座白马三郎庙,都在进城乡(今罗市镇)境内,一座在冶城村河背,一座在罗坊上街头严家。同治版《奉新县志》卷4·建置1·祠庙第63页载:

“白马三郎庙:一在进城乡冶城河背,一在罗坊镇之西。”

(同治版《奉新县志》书影)

县志交待了两座白马三郎庙所在的位置,但并未交待白马三郎之来历。白马三郎究竟为何许人?他有何事迹值得进城乡两村村民为之立庙奉祀?据《八闽通志》地理·山川“善溪”条载:

“善溪,旧名鳝溪,在桑溪里鼓山之北,大乘(寺)之南山峡间。有二潭,下潭广六丈,深不可计,距上潭五里。相传越王郢时,溪有大鳝,长三丈。郢第三子号白马三郎,有勇力,射中之。鳝怒,缠以尾,三郎人马俱溺,邑人立庙祀之。”

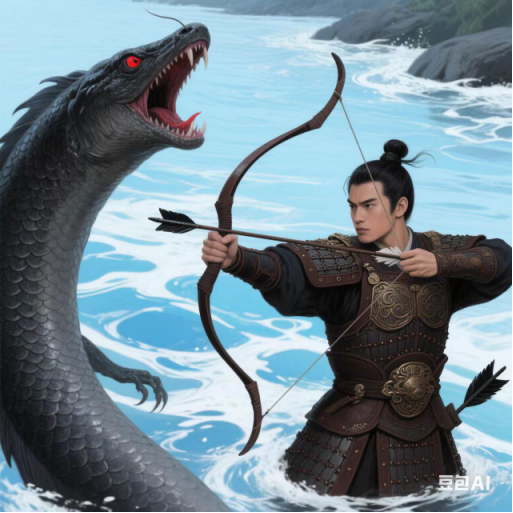

(豆包AI生成驺寅勇斗鳝精图)

闽越王郢第三子名驺寅,他是越王勾践第十五世裔孙、第一任闽越王无诸之孙。据史书记载,汉高祖五年(前202),越王勾践第十三世裔孙无诸因“佐汉”有功,被汉高祖刘邦封为闽越王。史载“无诸都冶,依山据垒,据将军山、欧冶池以为胜”,“自无诸建国,都冶为城,是为冶城,设险守国,自汉始也”。这个无诸兴建的“冶城”就在今福州城内,他努力开辟闽疆,鼓励发展生产,被福建人尊奉为“开闽始祖”。

第二任闽越王名叫郢,他的第三子名叫驺寅,少年时英勇无畏,精于骑射,能百发百中,因常骑白马游历各地,故人以“白马三郎”呼之。据清朝《榕城考古略》载,在闽越王郢治理冶城期间,长乐常有恶豹出没,为害百姓;鼓岭山常有恶鳝伤人,残害牲畜。为使百姓安居乐业,闽越王郢命三郎前往剿灭。三郎先抵长乐,射杀了恶豹。后赴鼓岭除鳝,鳝长三丈,隐于鳝溪深潭之内,三郎以诱饵将其引出,一箭正中其头,恶鳝负痛以其尾巴缠住三郎人马,双双坠入深潭,最终同归于尽。恶鳝虽除,三郎亦殒命潭中。当地百姓为纪念三郎为民除害之功,便将该溪命名为鳝溪,并在深潭附近兴建了“白马三郎庙”以纪念之。

(福州白马三郎塑像)

唐贞元十年(794),观察使王翊曾在白马三郎庙祈雨得雨,乃修葺此庙。唐咸通六年(865),观察使李瓒因白马三郎降雨之功,奏封其为“龙骧侯”。五代闽王王审知又因白马三郎降雨救旱之功,奏封白马三郎为“宏涧王”。宋庆历六年(1046),郡守蔡襄也在此祈雨得雨,后重修庙宇。宋熙宁八年(1075),因闽地官员奏请,宋神宗敕封白马三郎为“冲济广应王”。宋绍定五年(1232),加封白马三郎为“孚佑王”。

今福州桑溪里鼓山鳝溪一带,从白马王庙西侧进山,跨溪拾级而登,有射鳝台、六角亭、祈雨台诸胜,沿途还有自宋至清诸摩崖题刻,其中以宋代蔡襄《祈雨记》最为珍贵。郡守曾巩也曾为白马王庙写过祈雨文。由是白马三郎从一位为民除害的英雄逐渐演变成福州百姓心目中有求必应、灵感非常的雨神。

(福州鳝溪白马王庙)

白马三郎本系福州本地神灵,为何会受到进城乡(今罗市镇)冶城彭氏和罗坊严氏的供奉?事物的产生总是有原因的,没有无缘无故的恨,也没有无缘无故的爱。笔者认为,冶城彭氏源出福建武夷山,其历代先祖必然受到福建闽越信祀文化之影响。

况且彭氏原居奉化乡(今上富镇)晋坪,元朝初年,彭金应(字子华,号城山)见冶城水陆交通便捷,土地肥沃,且无人居住,便率全家徙居于此。他娶新昌(今宜丰)党田赵氏,生溥、汶、湜三子;幼子彭湜,字济道,号野逸,初娶梅氏,继娶罗坊余氏,生梓、柟二子;其后裔因此地无正规地名,便从一世祖之号“城山”和二世祖之号“野逸”中各选一字,将此地命名为“野城”;后念及彭氏乃来自古闽越国,都城本名“冶城”,为不忘所自,乃将聚居之地更名“冶城”,此即“冶城”得名所由来也。

罗坊严氏源出浙江富春,系春秋战国时越国属地,其奉祀闽越王郢第三子驺寅,是否有缅怀先祖之意?不得而知,但严氏与彭氏均系当地世家大族,信祀文化必然互为影响。严氏族谱所收嘉庆十七年(1812)七月祠众公立《基地禁约》中有载:

“罗镇在县治之西六十里,山清水秀,土产繁庶,乡居一善地也,吾祖邦镇公始迁焉。但基地无多,人烟错杂,终与他族相逼处。由前明以迄我朝顺治间,未之少易。厥后有大力者后先继起,上自三郎庙,下至罗氏祠,凡有售屋售地基者,不惜重值而购得之。由是屋皆严姓之屋,地皆严姓之地,聚族而居,一切吉凶庆吊之礼,罔不情文俱尽,熙熙然一望族一仁里也。”

上文中“上自三郎庙,下至罗氏祠”标明了严氏基址的起止范围,其中的“三郎庙”即是县志中所称的“白马三郎庙”,可见该庙实系罗坊严氏供奉的家庙,他们对白马三郎的信祀由来已久,甚至认为严氏家族人才辈出多与白马三郎的护佑有关。

如今两地的白马三郎庙虽已不存,但在彭、严二姓的村民心中,白马三郎仍是一位舍生除恶、降雨消灾的英雄。一个真实的人死后能被后人当作神灵来供奉,绝不是无缘无故的,其有生之年定有值得后人缅怀之功德。驺寅为民舍生除害,且屡为受旱百姓降雨消灾,这大概便是白马三郎在历史上受到进城乡彭、严二姓香火奉祀的原因吧!

欲获取樊先生著作 请联系:13870547288

-

奉新县农民街王家新村

冯川镇100㎡| 3室2厅 0元 面议 -

锦绣江南

冯川镇88㎡| 2室2厅 1300元 面议 -

塞纳广场

冯川镇70㎡| 2室1厅 700元 面议 -

伟星一期

冯川镇95㎡| 2室2厅 600元 面议 -

新安花园隔壁

冯川镇40㎡| 1室0厅 300元 面议 -

伟星一期

冯川镇110㎡| 3室2厅 1300元 面议 -

巷口新村

冯川镇70㎡| 2室1厅 0元 面议 -

状元府邸2期

冯川镇35㎡| 1室1厅 650元 面议 -

状元府邸2期

冯川镇35㎡| 1室1厅 650元 面议 -

雅阁春天

冯川镇91㎡| 2室2厅 800元 面议 -

维多利亚华庭

冯川镇89㎡| 2室1厅 900元 面议 -

卫计委宿舍

赤岸镇150㎡| 4室2厅 800元 面议

-

华林公园

冯川镇125㎡| 3室2厅 60万 面议 -

状元学府安置房

冯川镇82㎡| 1室1厅 33万 面议 -

状元府邸小区

冯川镇109㎡| 3室2厅 0万 面议 -

金源华府

冯川镇126㎡| 3室2厅 50万 面议 -

擎天小区

冯川镇138㎡| 3室2厅 59万 面议 -

星光现代城

冯川镇80㎡| 2室2厅 48万 面议 -

龙山紫云苑

冯川镇128㎡| 3室2厅 60万 面议 -

盛世名城

冯川镇114㎡| 3室2厅 65万 面议 -

伟星三期

冯川镇120㎡| 3室2厅 65万 面议 -

状元府邸二期。

冯川镇105㎡| 3室2厅 58万 面议 -

华林广场中心房

冯川镇110㎡| 3室2厅 48万 面议 -

滨河一号

冯川镇131㎡| 4室2厅 55万 面议

自定义html广告位

-

下一条:今日奉新

微信公众号

微信公众号